将来、自分の生涯を終えるまでにどのような人生を送るか、どのように財産を守るかについて考えること。これも最後まで自分らしく生きるために非常に大切な備えです。そのような場合のためにできること、法律上現在ある制度などについてご紹介いたします。

★財産管理についての判断能力が衰え自分で財産の管理などができなくなった場合に備える。

すでに判断能力が衰えてしまい、自分自身で財産管理等の代理人を誰かにお願いすることが難しいときに、本人や一定の親族の申立てのもと家庭裁判所が適切な管理人を選任する制度です。法定後見制度には、本人の判断応力に応じて後見、保佐、補助の3類型があります。

法定後見「後見・保佐・補助」の違い

| 後見 | 保佐 | 補助 | |

|---|---|---|---|

| 本人の状況 | 事理弁識能力を欠く常況 | 事理弁識能力が著しく不十分 | 事理弁識能力が不十分 |

| 本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |

| 援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |

| 監督人 | 成年後見監督人※1 | 保佐監督員人※1 | 補助監督人※1 |

| 同意を要する範囲 | 同意は問題にならない | 民法13条に掲げる行為 | 民法13条に掲げる 行為の一部※2 |

| 代理権の範囲 | すべての取引行為 | 特定の取引行為※2(代理権を付与しない事も可能) | |

| 援助者の義務 | 本人の意思尊重業務/本人の身上配慮義務 | ||

※2 家庭裁判所の審判を受ける際に本人の同意が必要です。

民法第13条1項に

掲げられている法律行為

- ① 元本領収またはその利用

- ② 借財または保証

- ③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為

- ④ 訴訟行為

- ⑤ 贈与契約、和解契約、仲裁合意

- ⑥ 相続の承認、放棄、または遺産分割協議

- ⑦ 贈与・遺贈の拒否、負担付の贈与・遺贈の受諾

- ⑧ 建物等の新築、改築、増築または大修繕

- ⑨ 長期の賃貸借契約

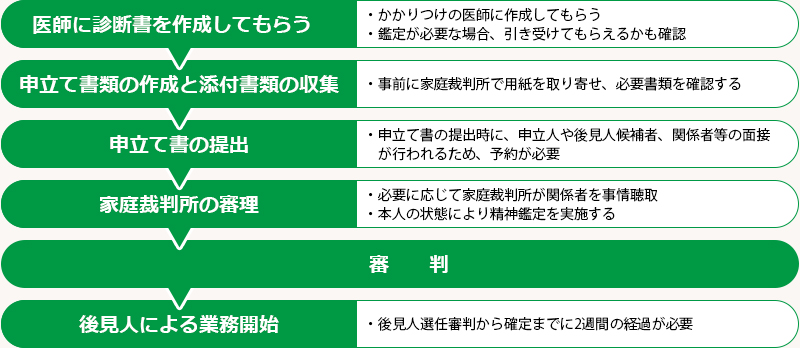

成年後見人選任手続きの流れ

<申立人>

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など

<申立先>

本人の住所地を管轄する家庭裁判所

将来判断能力が衰えたときに備えて、判断領力が十分な時に自分の信頼できる人を代理人と定めて公正証書にて事前に契約をする制度です。お元気な時に契約するため、法定後見制度と違い、何を援助してもらうかを自由に決めておくことができ、また自分が信頼している人を選任してもらうことができることがメリットです。

<契約~利用まで>

公証人役場で本人と任意後見人を事前に任せたい人(任意後見受任者)が契約をし、公正証書に残します。将来何を依頼したいかについても契約をします。東京法務局にて登記がされます。(同時に任意代理契約※1をすることもできます。)

↓

(この間に「見守り契約」※2をすることができます。)

↓

少し判断能力が衰えてきた

↓

本人や一定の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)選任を申し立てます。

↓

任意後見監督人が選ばれ、任意後見受任者が正式に任意後見人として業務を開始します。(任意後見監督人は家庭裁判所が任意の人を選びます。)

↓

任意後見人は任意後見監督人に対し、定期的に管理状況を報告します

法定成年後見と任意後見との違い

| 法定成年後見 | 任意後見 | |

|---|---|---|

| 本人の常況 | 事理弁識能力を欠く常況 | 事理弁識能力がある段階で契約し、 不十分となって開始 |

| 援助者 | 成年後見人 | 任意後見人 |

| 監督人 | 成年後見監督人(任意) | 任意後見監督人(必置) |

| 援助者の権限内容 | 代理権・取消権 | 代理権 |

| 援助者の権限の範囲 | 日常生活に関する行為以外の 法律行為の全て | 契約内容で自由に定められる |

| 援助者の義務 | 本人の意思尊重義務・身上配慮義務 | 同左 |

| 申立人 | 本人・配偶者・4親等内の親族 市区町村長等 | (監督人選任申立時) 本人・配偶者・4親等内の親族・ 任意後見受任者等 |

| 申立にかかる費用 | 申立自体に約1万円 (鑑定料として別途5~10万円) | 公正証書作成時に約2万円 家庭裁判所申立時に約1万円 |

| 後見開始までの期間 | 約3~4カ月 | 本人判断能力低下後 約1~2カ月 |

★生前贈与、相続税対策

平成27年1月1日より、大幅な相続税および贈与税の改正が行われました。それにより、相続税が課税される世帯が増えるため、これまでよりもなお生前贈与が見直されつつあります。

当事務所でも、よく生前贈与をしたいとか、相続と生前贈与はどちらがいいのですかとお問い合わせを頂くことがあります。生前贈与と一言にいっても、何を贈与するのか、どのように贈与するのか、誰から誰に対する贈与なのか、贈与されたい最大の目的は何なのかによって利用できる制度や税金、メリットデメリットなどが異なってきます。

当事務所では、そのようなご相談をいただいた場合でも、パートナー税理士と相談の上、それぞれのお客様が望まれるベストな方法のご提案をさせていただきます。

※詳しくは電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。